১৪ ভূতের গল্প সিরিজ – প্রথম গল্প

ব্রহ্মদৈত্যে ভূতের শেষ অভিশাপ

রথবাড়ির জীর্ণ প্রাসাদ

রাত তখন গভীর। বাইরে অঝোরে ঝরছে কার্তিকের বৃষ্টি। বিজলির তীব্র আলোয় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হচ্ছে প্রায় দুশো বছরের পুরোনো সেই রথবাড়ির জীর্ণ প্রাসাদ। ঘনকালো আকাশের দিকে মাথা তুলে থাকা চূড়োগুলো যেন কোনো বিশাল দানবের আঙুল, যা শহরের শেষ প্রান্ত থেকে মানুষের বসতিকে সতর্ক করছে। এই রথবাড়িকে নিয়ে লোকমুখে যা রটে, তা শুধু অলীক কাহিনি নয়—ভয়ানক সত্য। কথিত আছে, এখানে বাস করে এক অতি ক্ষমতাশালী ভূতের রাজা ব্রহ্মদৈত্য।

রথবাড়ির দুর্ভেদ্য দেওয়ালের বাইরে, স্যাঁতসেঁতে একটি পুরোনো ডাকবাংলোতে বসেছিলেন ড. অনিমেষ মিত্র। বয়স চল্লিশের কোঠায়, পেশায় নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষক। তাঁর হাতে জ্বলছে একটি হারিকেন, আর সামনে ছড়ানো কিছু পুরোনো পুঁথি ও জীর্ণ হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজ। অনিমেষবাবু যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ছাড়া আর কোনো কিছুতে তাঁর বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই রথবাড়ি এবং এর কিংবদন্তি—পণ্ডিত রথীকান্ত চক্রবর্তীর ব্রহ্মদৈত্য—তাঁর যুক্তির জালে বারবার কাঁটা বিঁধিয়ে দিচ্ছিল।

“ব্রহ্মদৈত্য,” অনিমেষবাবু ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন। “এক শুদ্ধ, জ্ঞানপাপী ব্রাহ্মণের অতৃপ্ত আত্মা। এমন আত্মার পক্ষে সাধারণ প্রেতের মতো কেবল চিৎকার আর ভয় দেখানো সম্ভব নয়। তার উদ্দেশ্য আরও গভীর, আরও ভয়াবহ।”

পুঁথি ঘেঁটে তিনি জানতে পেরেছিলেন, রথীকান্ত চক্রবর্তী শুধু একজন পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন রথবাড়ির পরিবারের গৃহ-শিক্ষক ও পুরোহিত। বংশের গোপন তন্ত্রসাধনার একজন অংশীদার। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শুদ্ধতার উচ্চতা তাঁকে সাধারণ মানুষের লোভের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেনি। পারিবারিক বিবাদের জেরে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়—এক অমাবস্যার রাতে, বাড়ির পেছনের বেলগাছটির নিচে। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং অপঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, তাই তিনি মুক্তি পাননি। তিনি রূপান্তরিত হন এক ভয়ানক ব্রহ্মদৈত্যে।

এবং লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই ব্রহ্মদৈত্য কেবল সেইসব মানুষের কাছেই প্রকাশিত হয়, যারা জ্ঞানে বা শুদ্ধতায় তার সমকক্ষ বা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পর্ধা রাখে। অর্থাৎ, কেবল জ্ঞানী ও শুদ্ধ আত্মা-ই তার শিকার।

অনিমেষবাবু গত এক সপ্তাহ ধরে রথবাড়ির ইতিহাস এবং কিংবদন্তিগুলো সংগ্রহ করেছেন। আজ মধ্যরাতে তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার কথা। তাঁর সহযোগী, প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র সোমেশ, একবার বারণ করেছিল, “স্যার, এতগুলো লোককথা কি মিথ্যে হতে পারে? ফিরে চলুন।” কিন্তু অনিমেষের চোখ ছিল এক অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর, যিনি কেবল প্রমাণ চান।

তিনি একটি পুঁথি হাতে নিলেন। পুঁথির ভাষা সংস্কৃত। সেখানে রথীকান্তের একটি স্বহস্তে লেখা মন্ত্র ছিল, যা কিনা তাঁর জীবনের শেষ সাধনা ছিল—’দেহ-বন্ধ’ মন্ত্র। এই মন্ত্র বলে সাধক তাঁর জ্ঞান, আত্মা এবং দেহকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বাঁধতে পারে। অনিমেষবাবু মনে মনে ভাবলেন, “এই মন্ত্রটাই কি তবে তাঁর ব্রহ্মদৈত্যের শক্তির উৎস?”

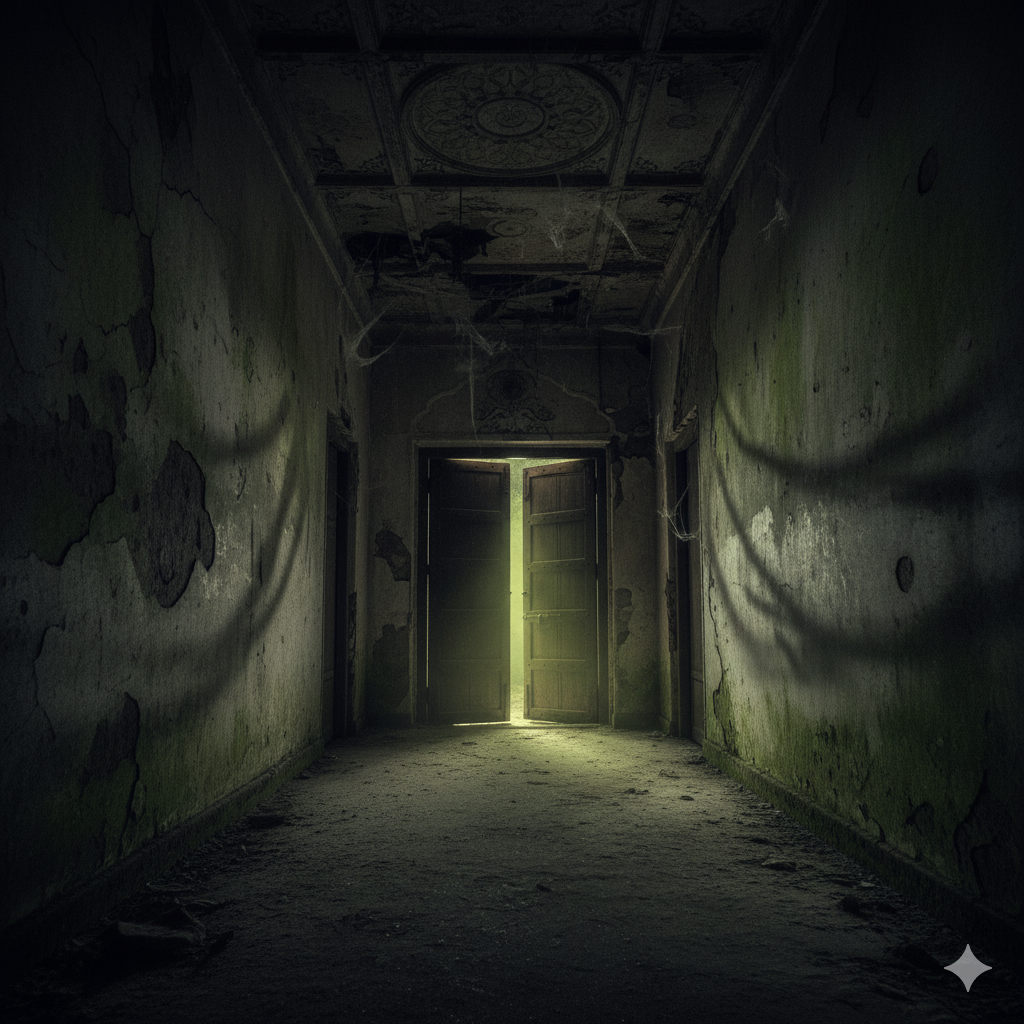

রাত ঠিক বারোটা। ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। চারদিকে নেমে এসেছে পিনপতন নীরবতা। অনিমেষবাবু টর্চ হাতে নিয়ে ডাকবাংলো থেকে বের হলেন। রথবাড়ির বিশাল প্রবেশপথের গেট মরচে ধরা, অনেকদিন খোলার চেষ্টা হয়নি। কিন্তু অনিমেষবাবু জানতেন, ব্রহ্মদৈত্যের অভিশাপের দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করা যায় না।

অভিশাপের প্রবেশদ্বার

রথবাড়ির সীমানায় প্রবেশ করতেই দমকা হাওয়ায় অনিমেষবাবুর টর্চের আলোটা কেঁপে উঠল। চারিদিকে একটা তীব্র, গা-জ্বালানো গন্ধ—পুরোনো বই, শ্যাওলা আর শুকনো ফুলের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। মূল বাড়িটা দেখতে এক বিশালকায় কাঠামোর মতো, যেন বহু শতাব্দীর যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর পাথরের সিঁড়িতে ঘাস গজিয়েছে, বেলকনিগুলোতে জং ধরা লোহার গ্রিলগুলো ঝুলে আছে যেন কঙ্কালের পাঁজরা।

অনিমেষবাবু ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রথম কক্ষটি ছিল বিশাল একটি বৈঠকখানা। দেয়ালে পুরোনো তৈলচিত্রগুলো ধূসর হয়ে আছে, যেন বহু যুগ ধরে কেউ সেদিকে তাকায়নি। ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের টেবিল, তার উপর পুরু ধুলোর আস্তরণ।

তিনি পুঁথির নির্দেশনা অনুসারে এগিয়ে গেলেন। ব্রহ্মদৈত্যের প্রথম আত্মপ্রকাশের স্থান হলো সেই প্রাচীন লাইব্রেরি। রথবাড়ির লাইব্রেরি ছিল এককালে বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞানের ভান্ডার। অনিমেষবাবুর বুকটা দুরু দুরু করে উঠল—এ ভয়ে নয়, এক অদৃশ্য জ্ঞানের ভান্ডারের কাছাকাছি আসার উত্তেজনায়।

লাইব্রেরিতে ঢুকেই অনিমেষবাবু প্রায় চিৎকার করে উঠছিলেন। চারপাশের বইয়ের তাকগুলো অক্ষত, বইগুলোও এখনও সাজানো। এই বাড়ির অন্য কোনো অংশ এমনভাবে সুরক্ষিত নেই। লাইব্রেরির মাঝখানে একটি বিশাল টেবিল, তার উপর এক স্তূপ পুঁথি ও তালপাতা। টেবিলের এক কোণে একটি লাল কাপড়ে ঢাকা আসন।

অনিমেষবাবু এগিয়ে গেলেন। কাপড়ের নিচে একটি ছোট কষ্টিপাথরের মূর্তি, যার মুখে এক অদ্ভুত, নিষ্ঠুর হাসি। মূর্তিটি সরিয়ে তিনি পুঁথিগুলো ঘাঁটতে লাগলেন। সবই দার্শনিক তত্ত্ব, বেদ-উপনিষদ আর জটিল তন্ত্রের ব্যাখ্যা। এই জ্ঞানই ছিল রথীকান্তের অহংকার, যা তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে মুক্ত হতে দেয়নি।

হঠাৎ, লাইব্রেরির এক কোণে থাকা একটি বড় বইয়ের তাক আপনা আপনি ধীরে ধীরে সরে গেল। তার পেছনে উন্মোচিত হলো এক গোপন পথ।

অনিমেষবাবু সেই পথে টর্চের আলো ফেললেন। শীতল, স্যাঁতসেঁতে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে, যেখানে তীব্র অন্ধকারের মধ্যে এক অদ্ভুত চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। অনিমেষবাবু, তার সমস্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়েও, এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে তিনি বুঝতে পারলেন, এই গুঞ্জন আসলে আবছাভাবে শোনা যাওয়া সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণ। পরিষ্কারভাবে শব্দগুলো শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু সুর ও ছন্দ এক ধরনের ঘোর তৈরি করছে।

নিচে, আলো-আঁধারের মাঝামাঝি স্থানে, একটি ছোট কক্ষ। কক্ষের মাঝখানে একটি পাথরের বেদি। সেই বেদির উপর ছড়ানো কিছু শুকনো বেলপাতা আর তিনটি পুরোনো যজ্ঞের পাত্র। ঘরটির ভেতরের বাতাস অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা, যেন এখুনি বরফ জমে যাবে।

অনিমেষবাবু সাহস করে বেদির কাছে গেলেন। তিনি পুঁথি থেকে পড়লেন: এই কক্ষটিই হলো রথীকান্তের সাধনা কক্ষ। এখানেই তিনি তাঁর দেহ-বন্ধ মন্ত্রের সাধনা করতেন।

ঠিক তখনই, চারপাশের মন্ত্রের গুঞ্জন সহসা তীব্র হয়ে উঠল। দেওয়ালের ছায়াগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, নড়তে শুরু করল। অনিমেষবাবু দ্রুত চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না।

হঠাৎ, পেছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। অনিমেষবাবু ঘুরে দেখলেন, পথ বন্ধ। আর সেই মুহূর্তেই, ঘরের কেন্দ্রে—বেদির ঠিক উপরে—সাদা পোশাক পরা, শুভ্র পৈতাধারী এক দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করল।

জ্ঞানী আত্মার মুখোমুখি

ব্রহ্মদৈত্য!

সাদা ধুতি ও উত্তরীয় পরিহিত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় টিকি। কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্তীর সেই আত্মাকে দেখে অনিমেষবাবুর হৃদপিণ্ড যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। ব্রহ্মদৈত্যের মুখাবয়ব স্বাভাবিক, কোনো বীভৎসতা নেই। কিন্তু তার চোখ—সেই চোখ দুটো ছিল তীব্র জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত, যা হাজার বছরের অতৃপ্তি এবং ক্রোধের আগুনে জ্বলছে।

ব্রহ্মদৈত্যের কন্ঠস্বর ছিল গভীর এবং শান্ত, কিন্তু তাতে ছিল প্রাচীন শাস্ত্রের এক গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি।

“কে তুমি? আমার সাধনা-গৃহে প্রবেশ করার মতো স্পর্ধা দেখাও তুমি! তোমার জ্ঞানই কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে, মানব?”

অনিমেষবাবু ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও, নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “আমি… আমি ড. অনিমেষ মিত্র। আমি আপনার জীবন ও সাধনা নিয়ে গবেষণা করছি। আমি জানতে চাই, কেন আপনি মুক্তি পাননি?”

ব্রহ্মদৈত্যের মুখে একটি ঠান্ডা, বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠল। “মুক্তি? মুক্তি হলো অজ্ঞানীদের জন্য, যারা জীবনকে ভয় পায়। আমি তো জ্ঞান দ্বারা আমাকে এই স্থানে বেঁধেছি, যাতে আমি আমার জ্ঞানকে অমর করে রাখতে পারি।”

সে এক পা এগিয়ে এলো। তার প্রতিটি পদক্ষেপে ঘরটির ভেতরের শীতলতা আরও বাড়তে লাগল।

“তুমি কি জানো, মানব, এই পৃথিবীতে জ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই? আমি ছিলাম বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু রথবাড়ির সেই অজ্ঞ, লুব্ধ মানুষেরা আমাকে হত্যা করল… তাদের মূর্খতা দিয়ে আমার জ্ঞানকে চাপা দিতে চাইল।”

“কিন্তু ব্রহ্মন,” অনিমেষবাবু সাহস করে বললেন, “আপনার সেই দেহ-বন্ধ মন্ত্র তো আসলে একটি অভিশাপ। আপনি নিজেকে এই বাড়িতে, এই অভিশাপের জালে বন্দী করে রেখেছেন।”

এই কথা শুনে ব্রহ্মদৈত্যের শান্ত চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। “স্পর্ধা! তুমি মূর্খ, তুমি আমাকে উপহাস করছো! আমার জ্ঞান ছিল অপার, আমার শুদ্ধতা ছিল পর্বতসম। কিন্তু এই অভিশাপ আমাকে আমার শেষ কাজটা করতে দেয়নি। আমার সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে আমি এই পৃথিবীতে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। আর সেই কাজ শেষ করার জন্য আমার প্রয়োজন—একজন যোগ্য উত্তরসূরির, যার জ্ঞান আমার জ্ঞানকে বহন করতে পারবে।”

ব্রহ্মদৈত্য অনিমেষবাবুর দিকে তার দীর্ঘ হাত প্রসারিত করল। তার হাতের ইশারায় কক্ষের চারপাশের দেওয়াল থেকে কালো কালি গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

“তোমাকে আমি এই সুযোগ দেব, ড. মিত্র,” ব্রহ্মদৈত্যের কন্ঠস্বর এবার ফিসফিস করে উঠল। “তুমি জ্ঞানী, তুমি শুদ্ধ। তুমি আমার জ্ঞানকে গ্রহণ করবে। এই দেহের মৃত্যু হলেও তোমার আত্মা হবে আমার শেষ অভিশাপের আধার! তুমি হবে আমার জ্ঞানের চিরন্তন বাহক!”

অনিমেষবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর গবেষণা তাঁকে এক ভয়ানক পরিণতির দিকে টেনে এনেছে। ব্রহ্মদৈত্যের মুক্তি না পাওয়ার কারণ ছিল তার অহংকার—তার জ্ঞানকে অমর করে রাখার বাসনা। আর অনিমেষের শুদ্ধ জ্ঞানই এখন তাঁর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

“আমি আপনার জ্ঞান চাই না, ব্রহ্মন,” অনিমেষবাবু চিৎকার করে বললেন। “আমি কেবল সত্যের অনুসন্ধান করি!”

“সত্য?” ব্রহ্মদৈত্য অট্টহাসি হাসল। হাসিটা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, অনিমেষবাবুর কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। “সত্য হলো, তুমি আমার কাছে ধরা দিতে বাধ্য! তোমার শুদ্ধতা তোমাকে আমার কাছে নত করবে!”

ব্রহ্মদৈত্য এবার তার পূর্ণ রূপে প্রকাশ পেল। তার সাদা উত্তরীয়ের ভেতরে এক অপার্থিব আলোর ঝলকানি, কিন্তু সেই আলো ছিল শীতল ও ভয়ানক। তার চোখ থেকে দুটি তীব্র রেখা অনিমেষবাবুর দিকে ধেয়ে এলো, যেন জ্ঞানের দুইটি অগ্নি-ধারা।

অনিমেষবাবু চোখ বন্ধ করে নিলেন। তিনি অনুভব করলেন তার সারা শরীরে এক তীব্র ঠান্ডা স্রোত প্রবেশ করছে, তার শিরা-উপশিরা ভেদ করে যাচ্ছে সেই অপার্থিব শীতলতা। মনে হলো, তার সমস্ত চিন্তা, যুক্তি আর জ্ঞান যেন এক অদৃশ্য শক্তির হাতে বন্দি হয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায়, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সেই পুরোনো পুঁথিতে লেখা ‘দেহ-বন্ধ’ মন্ত্রের ঠিক নিচে একটি ছোট পাদটীকা ছিল, যা তিনি গুরুত্ব দেননি।

অভিশাপ মুক্তির পথ

মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে অনিমেষবাবুর মস্তিষ্ক যেন হঠাৎ আরও প্রখর হয়ে উঠল। তিনি মনে করতে পারলেন, পাদটীকায় লেখা ছিল: ব্রহ্মদৈত্যের মুক্তি কেবলমাত্র ‘জ্ঞান প্রত্যাখ্যান’ দ্বারাই সম্ভব। জ্ঞানের অহংকারী আত্মার কাছে নিজের অজ্ঞানতা স্বীকারই হলো একমাত্র মুক্তির মন্ত্র।

এই ব্রহ্মদৈত্য জ্ঞান নিয়ে অহংকার করে নিজেকে বন্দী করেছে। তার কাছে জ্ঞানই সব। একে পরাজিত করতে হলে, তার জ্ঞানের অহংকারকে চূর্ণ করতে হবে।

চোখ না খুলেই, প্রায় অস্ফুটে, অনিমেষবাবু সেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন: “নাহম জ্ঞানম্, নাহম মুক্তিঃ। অজ্ঞানম্ এব পরমম্ সত্যম্।” (আমি জ্ঞান নই, আমি মুক্তি নই। অজ্ঞানতাই হলো পরম সত্য।)

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যের চোখে সেই জ্ঞানের তীব্র আলো মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গেল। ব্রহ্মদৈত্য যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

“এ কী বলছো তুমি, মানব? অজ্ঞানতাকে তুমি সত্য বলছো? তুমি কি আমার জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করছো?” ব্রহ্মদৈত্যের কন্ঠস্বরে এবার ক্রোধের চেয়েও বেশি বিস্ময় ও বেদনা।

অনিমেষবাবু এবার জোর দিয়ে চিৎকার করলেন, “হ্যাঁ, ব্রহ্মন! আমি অস্বীকার করি আপনার অহংকারী জ্ঞানকে! আপনার জ্ঞান আপনাকে শান্তি দেয়নি, কেবল এই অন্ধকার গৃহে বন্দী করে রেখেছে। আমি মূর্খ, আমি অজ্ঞ। আমি কেবল অনুসন্ধিৎসু, কোনো কিছুর পূর্ণ জ্ঞান আমার কাম্য নয়।”

তাঁর এই কথাগুলো যেন ব্রহ্মদৈত্যের অস্তিত্বের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিল। ব্রহ্মণত্ব ও জ্ঞান নিয়ে তার অহংকার ছিল তার বন্ধনের শিকল। যখন একজন শুদ্ধ, জ্ঞানী মানুষ সেই জ্ঞানকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করল, তখন সেই শিকল ভেঙে যেতে শুরু করল।

কক্ষের তাপমাত্রা হঠাৎ করেই স্বাভাবিক হতে শুরু করল। মন্ত্রের গুঞ্জন থেমে গেল। ব্রহ্মদৈত্যের দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এবার কাঁপতে শুরু করল।

“আমার… আমার শত বছরের সাধনা… বৃথা… বৃথা…”

ব্রহ্মদৈত্যের কন্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে এক শিশুর কান্নার মতো শোনাতে লাগল। তার দেহ থেকে সাদা আলো নির্গত হতে শুরু করল, কিন্তু এবার সে আলো শীতল নয়, বরং ছিল শান্তির।

এক মুহূর্তের মধ্যেই, সেই দীর্ঘদেহী শুভ্র মূর্তিটি ভেঙে গেল। তা পরিণত হলো অসংখ্য ধূলিকণায়, যা কক্ষের ভেতরের বাতাসে মিশে গেল। বেদির উপর রাখা শুকনো বেলপাতাগুলো আপনাআপনি জ্বলে উঠল এবং সাথে সাথেই নিভে গেল।

অনিমেষবাবু চোখ খুলে দেখলেন, কক্ষটি অন্ধকার, ফাঁকা। কেবল মাঝখানের বেদির উপর ছাইয়ের একটি স্তূপ। ব্রহ্মদৈত্যের শেষ অভিশাপ মুক্তি পেল, জ্ঞান প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে।

প্রত্যাবর্তন ও সমাপ্তি

ফাঁকা হয়ে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে অনিমেষবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু তিনি আর আগের অনিমেষবাবু নেই। তাঁর যুক্তিবাদী মনে একটি নতুন উপলব্ধি জন্ম নিয়েছে: কিছু রহস্যকে কেবল যুক্তির নিগড়ে বাঁধা যায় না, কিছু প্রশ্নের উত্তর আসে কেবল আত্মসমর্পণে।

লাইব্রেরিতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, যে তাকটি সরে গিয়ে গোপন পথ উন্মুক্ত করেছিল, তা আবার তার জায়গায় ফিরে এসেছে। পুঁথিগুলো এখনও টেবিলের উপর রাখা, কিন্তু তাদের ভেতরের তেজ যেন শেষ হয়ে গেছে।

অনিমেষবাবু ভোর হওয়ার আগেই রথবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাকবাংলোতে ফিরে সোমেশকে ডেকে তুললেন। সোমেশ তাঁকে অক্ষত দেখে অবাক হলো।

“স্যার, ভেতরে কী হয়েছিল? আপনি এতো শান্ত, অথচ আপনার চোখগুলো…”

অনিমেষবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু টেবিলের উপর রাখা পুঁথিগুলোর দিকে নির্দেশ করলেন।

“সোমেশ, একটি বিষয় বুঝলাম। পণ্ডিত রথীকান্ত চক্রবর্তীর আত্মা মুক্তি পেয়েছে। তার জ্ঞান এই পৃথিবীতে আর কোনো অভিশাপ ছড়াবে না।”

“কীভাবে, স্যার? আপনি কি তন্ত্রের কোনো…?”

অনিমেষবাবু মাথা নাড়লেন। “না, তন্ত্র নয়। কেবল সত্য। তিনি নিজের জ্ঞান নিয়ে অহংকার করেছিলেন, যা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমি সেই জ্ঞানকে, সেই অহংকারকে প্রত্যাখ্যান করেছি।”

অনিমেষবাবু সেই পুঁথিটি তুলে নিলেন। তাতে কৃষ্ণকান্তের নিজের হাতের লেখা। তিনি পাতা উল্টালেন। যে মন্ত্রটি লিখে তিনি নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন, তার ঠিক নিচে, কলমের আঁচড়ে যেন নতুন করে একটি বাক্য যোগ হয়েছে:

“জ্ঞানস্য চ চরমম্ পাপম্—অহঙ্কারম্।” (জ্ঞানের চরম পাপ হলো অহংকার।)

অনিমেষবাবু জানতেন, এই বাক্যটি তাঁর হাতের লেখা নয়। এটি হলো ব্রহ্মদৈত্যের শেষ স্বীকারোক্তি, তার শেষ অভিশাপ, যা অবশেষে মুক্তি এনে দিল।

রথবাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত। তবে এখন আর সেখানে মধ্যরাতে মন্ত্রের গুঞ্জন শোনা যায় না। অনিমেষবাবু সেই স্থান ত্যাগ করলেন, পেছনে রেখে গেলেন না কোনো ভৌতিক অভিজ্ঞতা, বরং এক গভীর দার্শনিক সত্য—মুক্তির পথ সবসময় জ্ঞানের উচ্চতায় নয়, বরং বিনয়ের গভীরতায় লুকিয়ে থাকে।